上海苏州河畔,四行仓库抗战纪念馆静静矗立。斑驳的西墙上,累累弹痕至今清晰可见。这座纪念馆,记录着1937年深秋一场惊心动魄的保卫战。

1937年,卢沟桥事变后,日本全面侵华。上海作为远东第一大都市,既是中国的经济、文化中心,也是国民政府首都南京的门户,日本帝国主义早已虎视眈眈。8月13日,淞沪会战爆发,这是中国人民抗日战争和世界反法西斯战争中第一场大规模战役。

战至10月底,中国军队主力西撤,却有一支部队奉命留下,死守最后的阵地——苏州河北岸的四行仓库。这支部队是第88师524团1营,由中校团附谢晋元率领,实际人数仅420余人。10月26日起,他们面对重重包围的日军,在四行仓库这座孤岛中开始了四天四夜的殊死抵抗,这支孤军被称为“八百壮士”。

宁死不屈

“晋元决心殉国,誓不轻易撤退,亦不作片刻偷生之计,在晋元未死之前,必向倭寇索取相当代价。”这是1937年10月,谢晋元在四行仓库写下的抗战遗言,字字铿锵。

战斗异常残酷。仓库墙厚楼高,日军猛攻不下,便趁夜色偷袭。10月28日凌晨,一股日军从西北角攀爬至二楼窗口,攻入仓库内。守卫该处的两名战士奋勇杀敌,并及时打响警报枪声。关键时刻,谢晋元率敢死队员赶到,将入侵之敌悉数消灭。

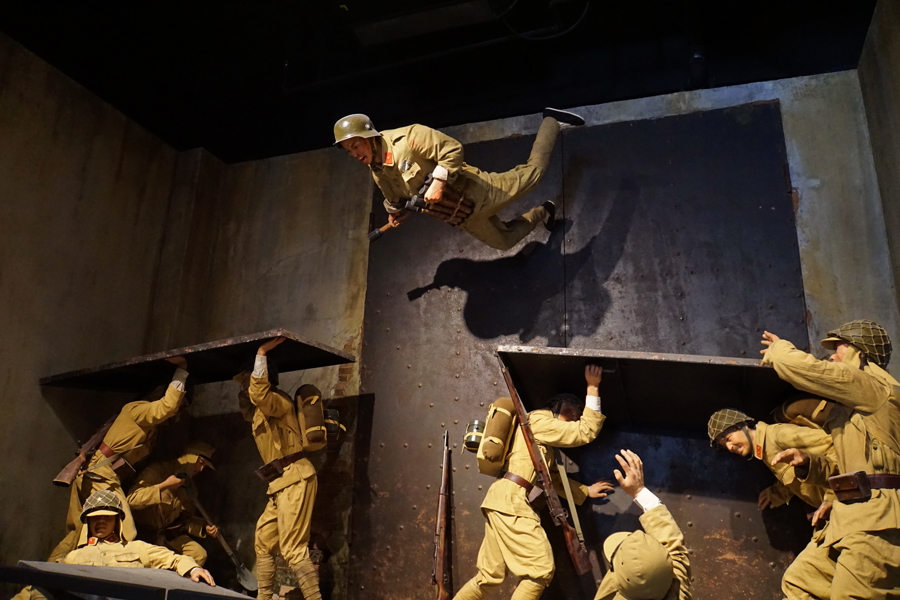

偷袭不成,日军又生毒计。黎明前,他们悄悄摸到仓库墙下埋设炸药,企图炸毁墙体。守军发觉后,立即投掷手榴弹和迫击炮弹,狡猾的日军用两块大钢板护住头顶和身体,继续埋设炸药。千钧一发之际,年仅21岁的敢死队员陈树生身捆数枚手榴弹,拉开导火索,从五楼纵身跃下,与敌人同归于尽。

当晚,谢晋元和营长杨瑞符召集官兵。没有豪言壮语,只有沉甸甸的命令:“死守四行仓库,与最后阵地共存亡。”谢晋元勉励大家,为了挽救国家民族危亡,不怕流血牺牲。次日,他在激战间隙写信给师长孙元良,再次表明死战决心。孙元良深受震撼,当天立即回信,将这支部队称为“八百壮士”。

遗书明志

走进四行仓库抗战纪念馆序厅,谢晋元写给妻子的巨幅家书格外醒目——“巧英吾妻爱鉴:日内即将率部进入沪淞参战,特修寸笺以慰远念。我神州半壁河山,日遭蚕食,亡国灭种之祸,发之他人,操之在我,一不留心,子孙无噍类矣。为国杀敌,是革命军人素志也……”字里行间,是丈夫的柔情,更是军人的勇毅。

巨幅家书背后,是“八百壮士”留下的一封封遗书,构筑起一道壮烈的爱国长城。最危急时,战士们纷纷写下给家人的最后话语。他们大多只有十六七岁到二十岁出头,许多人目不识丁,生平写下的第一封信就是遗书。识字的班排干部含着泪帮战友代笔。每封遗书背后,都是一个生命对家国最深的眷恋与无悔的抉择。

仓库内的生活异常艰苦。弹药虽足,粮食却只有黄豆和未磨的小麦。战士们只能靠水煮黄豆充饥。一天,一楼警戒的士兵意外发现老百姓遗弃的萝卜,欣喜地带回仓库。他们用找到的油炒熟萝卜,却不知道那是不能食用的桐油。结果,二十多位战士食物中毒,幸而及时获救。这份苦涩,是坚守中真实而辛酸的一页。

童军献旗

在“坚守四行”展厅,一座“童军献旗”的雕像讲述着另一个传奇故事。得知孤军急需一面国旗,中国童子军队员杨惠敏在夜色掩护下,冒着枪林弹雨,将一面国旗送入四行仓库。

一河之隔,就是租界。四行仓库的激战,牵动着无数中外民众的心。人们聚集在苏州河南岸,屏息凝神,关注着对岸的战况,这景象在中外战争史上都属罕见。民众纷纷自发捐助物资,支援孤军。

10月29日清晨,当这面浸染着民众心血的国旗在四行仓库楼顶冉冉升起,整个上海为之动容!那一刻,旗帜不仅飘扬在仓库楼顶,更升腾在每一个国人心头。

四行仓库保卫战期间,谢晋元指挥若定,“八百壮士”奋勇杀敌,在四昼夜坚守中,带领孤军击退日军前后十多次进攻,毙伤敌200余人。他们宁死不屈的爱国精神在全国引起轰动,各大报纸竞相报道,将他们的英雄事迹发往世界各国。

淞沪会战期间配资炒股平台入配资,中国军队75万精锐共赴国难。作为最后一役,四行仓库保卫战以最惨烈也最英勇的方式向世界宣告:中国军民救亡图存的意志,坚不可摧。“八百壮士”用生命写下的家国情怀,至今仍在苏州河畔的弹痕中,铮铮回响。

华林优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。